平和首長会議は、米国・ニューヨーク市で開催された核兵器禁止条約第3回締約国会議へ、ベリット・オーナイ副会長(ハノーバー市長)、香川剛廣事務総長を含む代表団を派遣し、国連・各国政府関係者等に、非人道的な結末をもたらす核兵器に対する強い懸念を訴えるとともに、締約国に対して、同条約の実効性を高めるための議論を進展させるよう要請し、具体的な核軍縮の進展を求めました。

また、平和首長会議及びICANの共同サイドイベントを開催し、核兵器のない平和な世界の実現に向けた気運を醸成しました。

会期中には平和首長会議原爆展等を開催し、広島・長崎の被爆の実相や平和首長会議の取組について理解を深めてもらう機会を設けました。

現地での日程:2025年3月3日(日)~3月6日(木)

核兵器禁止条約第3回締約国会議(一般討論演説)でのスピーチ

(3月5日)

平和首長会議を代表して、オーナイ副会長と香川事務総長がスピーチを行った。

まず、香川事務総長から、平和首長会議は本条約を極めて重要視しており、日本被団協のノーベル平和賞受賞は、核保有国を含む国際社会全体に「核兵器の使用は決して許されない」というメッセージを改めて示していると訴えた。続いて、オーナイ副会長から、かつてハノーバー市が第二次世界大戦において甚大な被害を受けたこと、核兵器の危機が高まる中で、本条約が核兵器廃絶を達成するための道を切り開いたことなどを述べ、全ての国が核兵器禁止条約を批准し、誠実な対話を通じた紛争の平和的解決へと外交転換するよう求めた。

核兵器禁止条約第3回締約国会議(一般討論演説)でのスピーチ

副会長・事務総長スピーチ:英語原文・日本語訳

各国政府代表等との面会

核兵器禁止条約締約国代表

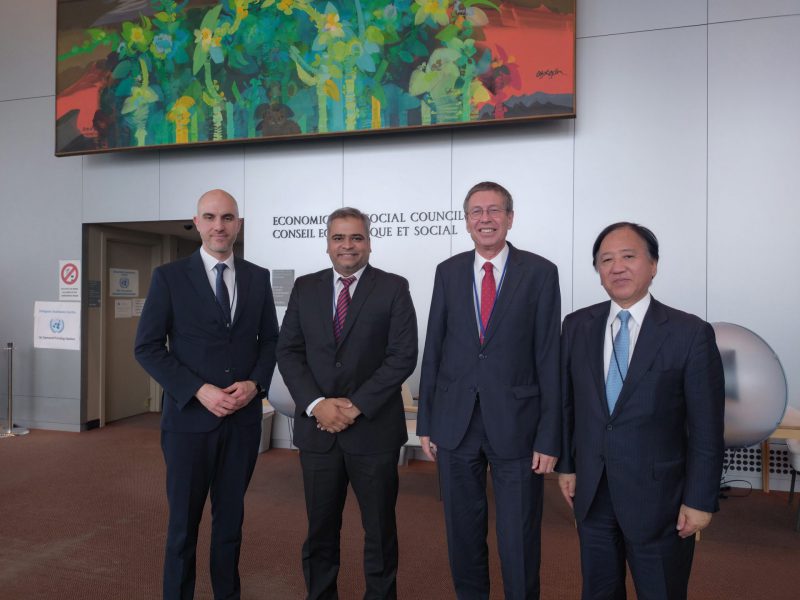

チューチャイ国連タイ政府常駐代表との面会(3月3日)

オーナイ副会長は、平和首長会議の活動について説明した上で、特に若い世代に関心を持ってもらうことの重要性を訴えた。チューチャイ常駐代表は、若い世代の平和意識は高まってはいるが、国や地域によってばらつきがあるとした上で、核兵器の非人道性について被爆地から学ぶなど、今後も日本とは協力していきたいと述べた。

オチョア メキシコ国際問題担当外務副大臣との面会(3月4日)

オーナイ副会長は、原爆投下から2世代分の時間が経過しており核兵器について正しく理解してもらうことや広島の惨劇を伝えることは非常に重要だと説明した。オチョア副大臣は、現代の核兵器はより高精度なものとなっており、自由な世界が脅かされていることに触れた上で、今後はより協力的な関係を構築していきたいと述べた。また、平和首長会議のコンテンツを活用し、若い世代に被爆の実相を伝えるとともに、各メディアを活用して世間に広めていくことで、意見が一致した。

ロビンソン国連アイルランド政府常駐代表次席大使(軍縮担当)との面会(3月5日)

オーナイ副会長は、平和首長会議の概要や昨年10月に松井広島市長がアイルランドを訪問した際の加盟セレモニーで16都市が新たに加盟したことなどを説明した。ロビンソン次席常駐代表からは、平和首長会議の取組、とりわけ若い人への教育面での貢献が素晴らしいと述べた。また、本締約国会議は平和首長会議をはじめとする様々な市民社会と交流できる会合であり、今回のように様々な討論を経て、核廃絶の具体的な進展に寄与する会合としていきたいと述べた。

マホメッド南アフリカ政府核軍縮・核不拡散担当との面会(3月5日)

マホメッド担当は、かつて南アフリカは保有していた核兵器を全廃し、核抑止力に依存した安全保障から脱却したことや、これからも核兵器のない世界の実現のために平和首長会議とともに努力していきたいと述べた。香川事務総長から、南アフリカにはアフリカにおける平和首長会議も含めた平和活動の牽引役を期待していると伝え、今後の協力を依頼した。

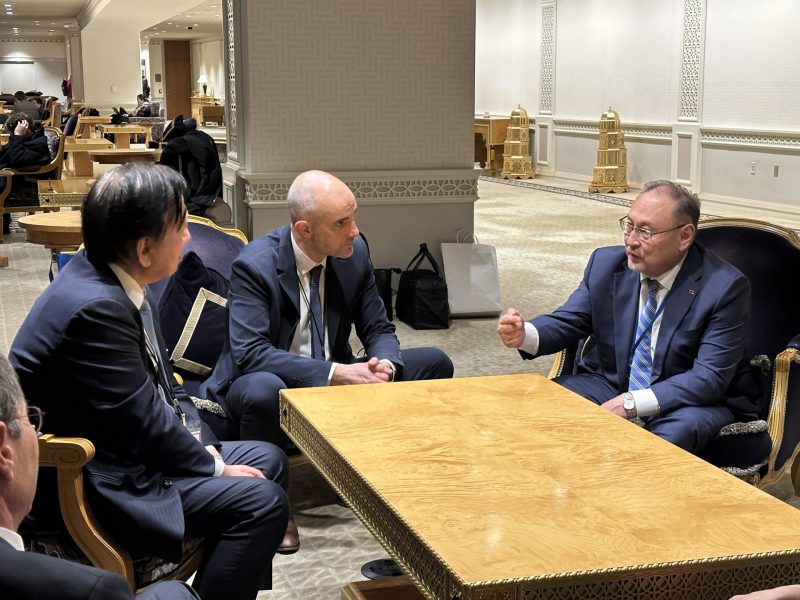

ラクメトゥリン核兵器禁止条約第3回締約国会議議長との面会(3月5日)

オーナイ副会長は、平和首長会議のネットワークをさらに拡大し、より活発に活動し、市民社会において核兵器のない世界を目指すという総意を形成することが重要であり、その実現のため、カザフスタン国内の加盟都市拡大への支援を依頼した。ラクメトゥリン議長は、自治体の活動は政府との関係で簡単にはいかない面もあるが、広島・長崎が示すような核兵器廃絶につながる道を切り開くためにも、都市レベル、市民レベルのネットワークに期待していると述べた。

クメント オーストリア外務省軍縮・軍備管理不拡散局長との面会(3月6日)

オーナイ副会長が、平和首長会議にとって多くの市民と連帯して核軍縮を進めていくことが重要だと説明したところ、クメント局長は、核兵器に関する市民の問題意識は、ロシアのウクライナ侵攻によりかつてなく高まっているとの認識を示した。また、同局長はフランス大統領が提唱する欧州の核の盾、核シェアリングについて懸念を表明すると共に、900以上の都市が平和首長会議に加盟するドイツの市民が核軍縮の取組に積極的に参加することへの期待を表明した。

国連関係者等

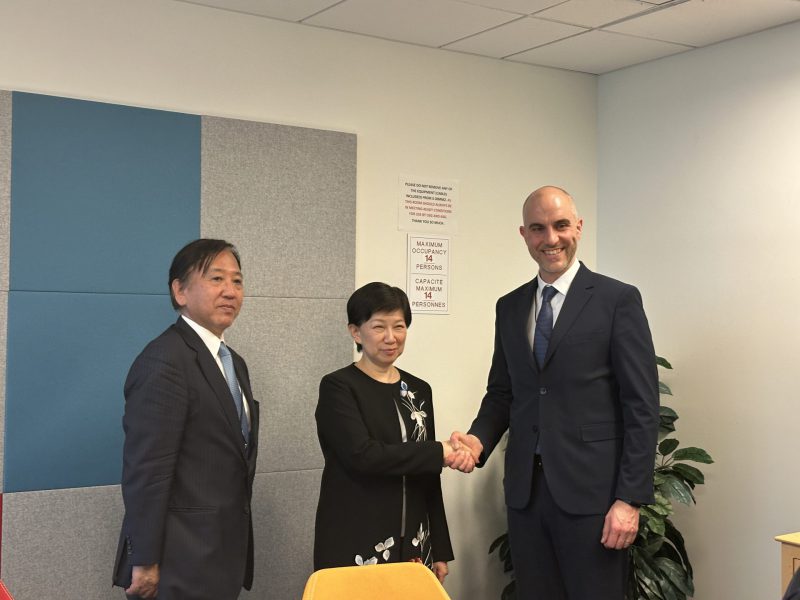

野田国連事務次長兼国連開発計画(UNDP)危機局長との面会(3月3日)

香川事務総長は、平和首長会議の概要を説明した上で、平和首長会議が掲げるPXビジョンの目標の一つである「安全で活力のある都市の実現」のためには、UNDPとの連携が不可欠であると述べた。野田局長からは、UNDPと平和首長会議の連携については、各地の現場レベルで検討するなど、将来的な連携の可能性について協議した。

ファン・デル・ハイデンUNICEF事務局次長との面会

(3月3日)

ファン・デル・ハイデン事務局次長は、UNICEFはこどもが安心して生活できる環境を整えるとともに、安全保障面での担保を実現するための活動を行っており、日本からの支援に感謝していると述べた。香川事務総長は、核兵器に関しては国のみの問題ではなく、市民レベルで声を上げていくことが重要と述べるとともに、こどもの絵画コンテストなど、平和首長会議の具体的な取組への協力を依頼した。

中満国連事務次長兼軍縮担当上級代表との面会(3月5日)

オーナイ副会長は、現在の世界情勢は混乱しており、核の盾や核の傘に頼ろうと考える者もいる一方で、被爆地広島のビジョンに賛同する輪が広がり、平和首長会議の加盟都市は増加していることを説明した。中満次長は、核軍縮に関しては、期待も懸念も混在している状態であるが、民主主義においては、市民社会の人々の声が重要であり、今回の締約国会議の様々なフォーラムにおいても議論が進んでおり、特に若者と協力していくことが重要であると述べた。また、今年は被爆80周年であると同時に、国連憲章成立80年にも当たることから、平和について色々と考えていくとともに、その先の展望を持つことが重要だと述べられた。

NGO関係者

パークICAN事務局長との面会(3月5日)

核兵器禁止条約締約国ではない国をいかに巻き込んでいくかという議論の中で、オーナイ副会長は、今回オブザーバー参加を見送ったドイツ政府に対し、ドイツ国内の平和首長会議加盟都市が連携して要請を続けていく方針を説明した。また、この度共催したサイドイベントのように、今後もICANと平和首長会議は連携していくことで意見が一致した。面会後は、パーク事務局長はVRを体験され、被爆の実相を伝えるために有効だと述べた。

ジャニPathways to Peaceコーディネーターとの面会(3月6日)

アルバニアでの平和活動に取り組むジャニ氏は、ICANアカデミーに参加し広島を訪れた経験や、NATO加盟国であるアルバニアが核兵器禁止条約に署名・批准するよう働き掛けていること、その一環として同国での平和首長会議加盟都市拡大のための活動をしていることなどを説明した。香川事務総長は謝意を伝えるとともに、引き続き原爆ポスター展やこどもたちによる“平和なまち”絵画コンテストなど、平和首長会議の具体的な取組への協力を同氏に依頼した。

主催行事等

平和首長会議及びICANの共同サイドイベントの開催(3月4日)

約70名の聴衆で会場は立ち見が出るほどの満員となる中、「核兵器のない世界を求める市民社会の声」と題したICANとの共同サイドイベントを開催した。

オーナイ副会長の開会挨拶から始まり、RECNAの中村准教授の進行の下、被爆者代表として、濱住事務局次長が自身の胎内被爆の状況や被爆時のことを知るようになったきっかけ、ノーベル賞を受賞した理由、核廃絶の必要性についてメッセージを発表した。続いて若者代表として、PSR(Physicians for Social Responsibility)のゴルダネルさんとRTT(Reverse The Trend、Canada)のアリさんがそれぞれの平和活動について発表した。その後、被爆者と若者間の対話を行う中で、濱住事務局次長から、直接又はオンラインにより被爆体験を聞いた人が周りの家族や友人に話すことで、被爆の実相が世界に広がっていくことを期待しているとの発言があった。最後は、ICANのホグスタ副事務局長が各人の意見に言及しつつ、このような機会を多く設けることで参加者の視野が広がるので、今後も継続していきたい旨の閉会挨拶を行った。

Back from the Brink、ICAN等との共催サイドイベントへの出席 (3月4日)

ノースウェスタン大学の宮崎広和教授等が中心となり企画した、都市レベルで核軍縮のための組織化と政策提唱に関して議論を行うサイドイベントでは、松井広島市長及び鈴木長崎市長からのビデオメッセージが発表されるとともに、オーナイ副会長から、ドイツでの平和首長会議の取組等について述べた。このほか、米国の平和首長会議加盟都市の首長らが発表を行い、平和首長会議加盟都市としての活動内容、都市間で協力していくことの重要性、核兵器が使用された際にターゲットになるのは政府ではなく都市であることから、核廃絶に都市が関わる必要があることなどについて、議論を交わした。

平和首長会議原爆平和展、こどもたちによる“平和なまち”絵画展、VRゴーグル体験(3月3日~3月7日)

同会議の会期中、国連本部において、会議出席者や国連関係者に広島・長崎の被爆の実相や核兵器の非人道性、平和首長会議の取組について理解を深めてもらうため、平和首長会議原爆平和展、こどもたちによる“平和なまち”絵画展、VRゴーグル体験を開催した。VRゴーグルは1日当たり約80名が体験し、「こういう映像は大切だ。忘れてはならないものだと思う。」、「平和が大切であることを強く感じた。」などの声があり、盛況を博した。