平和首長会議は、米国・ニューヨーク市で開催されている第10回NPT(核兵器不拡散条約)再検討会議へ田上富久副会長(長崎市長)、小泉崇事務総長を含む代表団を派遣し、各国政府関係者等に、核軍縮・不拡散措置を進展させるための合意文書の採択や、核兵器禁止条約第1回締約国会議の最終文書を尊重すること等を要請するとともに、平和首長会議の取組に対する理解と協力を求めました。

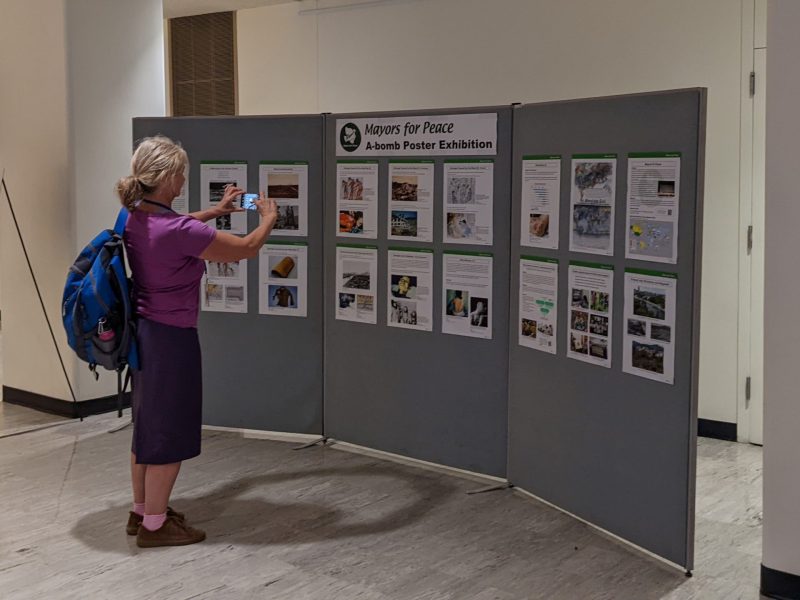

また、平和首長会議原爆ポスター展を開催し、核兵器のない平和な世界の実現に向けた気運を醸成しました。

代表団訪問日程:2022年8月3日(水)~8月7日(日)

8月3日(水)

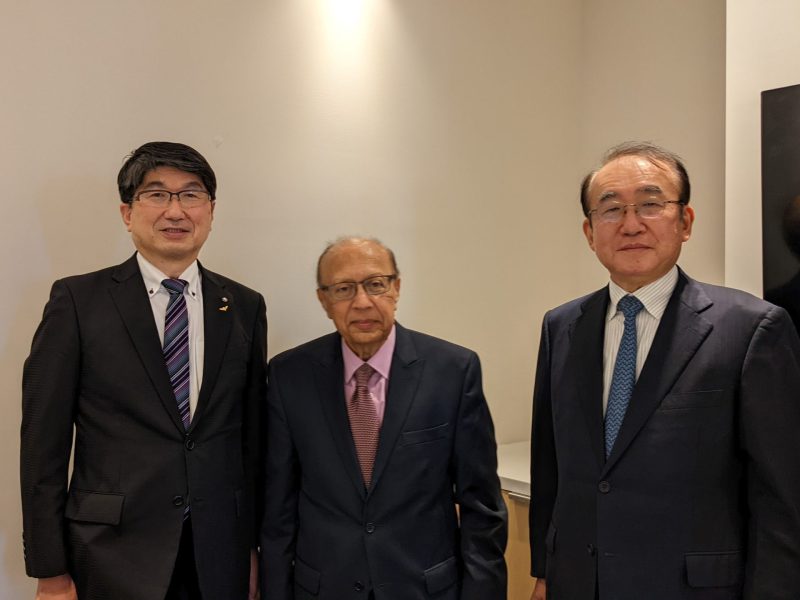

チョウドリー元国連事務次長との面会

平和文化の提唱者であるアンワルル・チョウドリー元国連事務次長に松井会長からの書簡を手交し、10月開催予定の平和首長会議総会における記念講演への登壇を依頼するとともに、平和文化について意見交換を行いました。

8月4日(木)

全米軍備管理協会(ACA)事務局長との面会

ダリル・キンボール事務局長は、今回のNPT再検討会議は非常に困難な状況の中で開催されるもので、核兵器国の具体的なコミットメントが示されるかどうかが、会議の結果に直結するとの見解を示すとともに、平和首長会議の活動に敬意を表し、心から応援していると述べました。

また、1日の一般討論演説で岸田総理大臣が創設を表明した「ユース非核リーダー基金」を活用した若者の被爆地訪問や市民社会を巻き込んだ平和文化の振興について意見交換を行いました。

米国大統領特別代表(核不拡散担当)との面会

アダム・シャインマン特別代表は、核不拡散・核軍縮はアメリカにとっても重要な課題であり、核兵器国の努力により核戦争を回避する必要があるとの見解を示すとともに、核リスクの低減について議論ができる環境づくりを進め、オープンで透明性のある対話を続けたいと述べました。

小泉事務総長は、アメリカ政府は今回の会議で最も重要な役割を担うことから、核兵器廃絶に向けた具体的な動きを表明するとともに、最終文書を採択するため努力するよう求めました。

軍縮会議日本政府常駐代表・特命全権大使との面会

小笠原一郎大使は、広島・長崎の声を会議の場に届けることは会議の成功に向けて追い風となると歓迎する一方で、核兵器禁止条約の重要性は認識しているが、同条約には核兵器廃絶という出口までの具体的な手順が定められていないという問題があることや、核兵器を廃絶するには核保有国の関与が不可欠であり、日本政府が考える核兵器廃絶へのアプローチと異なっているとの見解を述べました。

小泉事務総長は、今後の核軍縮につながる最終文書の採択に向けた努力や核兵器禁止条約を推進することの重要性に対する理解を求めました。

アイルランド外務省軍縮不拡散部長との面会

オレイス・フィッツモーリス部長は、平和首長会議が都市レベルで積極的に核兵器廃絶の取組を進めることは非常に大きな力になると評価しました。今回の会議では、核軍縮に関する実効性のあるベンチマークを作り、核兵器への制約を設けなくてはならない、また、核兵器禁止条約とNPTの補完性についての調整役として、核兵器禁止条約がNPTの履行にどのように貢献できるかを考え、誤解があれば解消するよう努めていると述べました。

小泉事務総長は、これまでのアイルランド政府の核軍縮に向けた取組に敬意を表するとともに、アイルランド国内での加盟都市の拡大や今後の連携についての期待を述べました。

サーロー氏との面会

サーロー節子氏は、北米地域において核兵器に関する報道がないことへの危機感を示すとともに、核軍縮に向けて、市民、大学、行政等が共に取り組んでいくことの重要性を訴えました。

また、田上副会長が、若い世代が核兵器廃絶に向けた取組のバトンを受け取ってくれていることが、私たちの希望となっていると発言したことを受けて、若者による継続的な平和への取組や被爆地を訪問し被爆の実相を知ることの大切さについて意見交換を行いました。

8月5日(金)

軍縮会議英国政府常駐代表・大使との面会

小泉事務総長は、「こんな思いは他の誰にもさせてはならない」という被爆者の願いを叶えるためには、核兵器廃絶しかないことを訴えるとともに、核兵器禁止条約とNPTの補完性に関する理解や今回の会議で最終文書を採択するための努力を求めました。

エイダン・リドル大使は、被爆者の願いは心に留めており、核兵器廃絶というゴールも共有しているが、英国政府が考えるアプローチと異なっているため、核兵器禁止条約は批准しないという見解を示すとともに、核なき世界の実現に向けては、情報の透明性を保ちながら核保有国間の対話を進める必要があると述べました。

日本原水爆被害者団体協議会主催 国連原爆展オープニングセレモニーへの出席

日本原水爆被害者団体協議会が主催する国連原爆展のオープニングセレモニーが開催され、木戸同協議会事務局長、スラウビネン第10回NPT再検討会議議長、田上副会長、小泉事務総長が挨拶とテープカットを行いました。

約1か月間開催される今回の原爆展では、48枚のパネルと共に広島平和記念資料館及び長崎原爆資料館が所蔵している被爆資料が展示されています。

軍縮会議フランス政府常駐代表・大使との面会

第10回NPT再検討会議議長との面会

市民社会に期待することは何かとの田上副会長の発言を受けて、グスタヴォ・スラウビネン議長は、核軍縮交渉は壁の内側で行われるため、市民社会はそのプロセスに関与することはできないが、SNSなど社会に影響を与えることのできるツールを活用して、市民社会が壁を取り囲み、団結して壁の内側に影響を与えてほしいと、核軍縮における市民社会の果たす役割に期待を述べるとともに、被爆地を訪問したいと表明しました。

小泉事務総長は、被爆者の核兵器廃絶への切なる願いを伝えるとともに、核兵器禁止条約とNPTの二つのアプローチが融合して生まれる相互補完性への理解や今回の会議で最終文書を採択するための努力を求めました。

第10回NPT再検討会議(NGOセッション)でのスピーチ

田上副会長が平和首長会議の代表として発言し、77年間、広島、長崎に続く第三の戦争被爆地が生まれなかったのは、被爆者の思いが世界に広がり、核兵器の非人道性への認識が高まっていったからだと指摘しました。また、こうした積み重ねも、ひとたび核兵器国が力任せに横暴なふるまいに出れば、脆くも一瞬にして崩れ去ってしまうと訴え、NPTと核兵器禁止条約は相互に補完し合い、国際社会が核兵器のない世界の実現への歩みを進めていくための両輪となるものであると呼び掛けました。

更に、NPT第6条に定める核軍縮の誠実交渉義務を履行し、核軍縮・不拡散措置を確実に進展させるための具体的な道筋を示すよう要請しました。

最後に「長崎を最後の戦争被爆地に」という言葉を参加者に送り、核兵器廃絶の実現に向け力を尽くしていく決意を述べてスピーチを結びました。

インターフェイス平和の集いへの出席

ニューヨーク在住の浄土真宗の僧侶であり、ひろしま平和大使として活動する中垣顕實氏が会長を務めるNY平和ファウンデーション主催のインターフェイス平和の集いに出席し、田上副会長と小泉事務総長が挨拶を行いました。